一文读懂MCP(模型上下文协议)工作流程·智能体·Multi-Agent-Manus ——从意图识别到任务执行,AI如何实现“团队作战”?

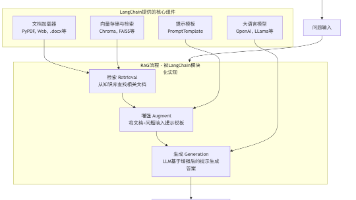

摘要: MCP(模型上下文协议)是AI多智能体协作的关键技术,它将复杂任务分解为标准化流程: 意图识别:结合上下文与用户画像,精准理解深层需求; 任务拆解:自动分解为数据收集、分析、报告生成等子任务; 智能体分工:调度专家型智能体(如数据猎手、金融分析师)并行处理; 协同执行:通过统一接口调用工具,实时同步进度与异常; 成果整合:生成结构化报告并适配用户偏好格式。 MCP的价值在于标准化协作、动态

你是否曾困惑:为什么有些AI工具能像“私人助理”一样自动完成任务,而有些却只能机械回答?答案可能藏在MCP(Model Context Protocol,模型上下文协议)这个关键技术里。今天,我们将用最通俗的语言,带你拆解MCP的工作流程,看看智能体如何通过“分工协作”把复杂任务变成“剧本杀”——从用户的一句话,到最终交出完整成果,背后到底发生了什么?

一、意图识别阶段:别说“我猜你想”,咱这是真正懂你

想象你告诉AI:“帮我分析某公司的财务报表,生成一份投资建议。”普通AI可能会直接开始堆砌数据,但支持MCP的智能体却会先做一件事:“深度读心”。

MCP的意图识别不是简单的关键词匹配,而是结合上下文和用户历史行为,像侦探一样推理真实需求。比如:

- 用户是财务分析师还是普通投资者?

- 他需要的是简要总结还是深度预测?

- 是否有特定行业或风险偏好?

通过MCP协议,智能体不仅能理解字面意思,还能调用“用户画像数据库”、“历史交互记录”等工具,最终形成一个结构化任务目标:

用户需求:生成某公司的投资建议

深层意图:需要包含风险评级、行业对比、未来预测,适合投资者决策

约束条件:数据需实时更新,避免过时信息

关键点:MCP让AI从“被动应答”变为“主动理解”,这是任务成功的第一步。

二、任务初始化:从“你想做什么”到“我该怎么做”

拿到明确的任务后,MCP智能体不会立刻行动,而是启动“任务拆解引擎”。

以“分析财务报表”为例,智能体通过MCP协议调用“任务规划工具”,将整个任务分解为多个子任务:

- 数据收集:从某数据库/某财经网站获取最新财报数据。

- 数据清洗:处理缺失值、统一格式。

- 财务分析:计算ROE、毛利率等指标。

- 行业对比:查询同行业公司数据,做横向分析。

- 风险预测:结合新闻、政策数据评估潜在风险。

- 报告生成:用自然语言总结结果,生成PPT/Word文档。

每个子任务都被标记优先级、依赖关系和所需工具(如SQL查询工具、数据可视化工具)。这一步就像项目经理制定WBS(工作分解结构),确保后续执行不遗漏、不冲突。

实用技巧:开发者在接入MCP时,可通过配置“任务模板库”,让智能体自动适配不同行业的需求拆解逻辑。

三、任务规划:智能体团队的“导演”现身了

拆解完任务,MCP系统会进入“智能体分工”环节。这里的关键在于:每个智能体都是“专家”,只负责最擅长的事。

比如,一个典型的Multi-Agent团队可能包括:

- 数据猎手智能体:擅长爬取网页、调用API,负责子任务1、2。

- 金融分析师智能体:内置财务模型,处理子任务3、4。

- 风险预警智能体:监控新闻、政策数据,完成子任务5。

- 报告撰写智能体:将数据转化为可视化图表+自然语言报告,执行子任务6。

MCP的“调度中心”会根据智能体的负载、任务优先级,动态分配工作。例如,当数据量过大时,会自动启动“多智能体并行处理”,缩短执行时间。

类比理解:这就像电影剧组——导演(调度中心)分配角色,演员(智能体)各司其职,摄影(工具调用)、编剧(结果整合)同步推进。

四、任务执行:一场跨智能体的“剧本杀”上演

进入执行阶段,MCP的魔力真正显现:智能体们开始“无缝协作”,像齿轮一样精准咬合。

以“风险预测”子任务为例:

- 风险预警智能体通过MCP协议调用“某新闻API”,实时获取该公司相关报道。

- 发现负面新闻后,触发“舆情分析工具”,计算情绪得分。

- 同时,调用“政策数据库”检查是否有行业新规影响。

- 将结果打包成结构化数据,传递给“报告撰写智能体”。

关键机制:

- 工具调用标准化:所有智能体通过MCP的统一接口调用工具(如数据库、API),无需适配不同协议。

- 实时通信:智能体通过MCP的流式传输机制,随时同步进度和异常(如数据缺失时自动触发重爬任务)。

- 沙箱隔离:每个智能体的操作都在安全沙箱中,避免误操作影响其他任务。

开发提示:构建MCP服务器时,需定义每个工具的“能力描述文件”(如输入参数、输出格式),智能体才能“无障碍沟通”。

五、结果整合:一份可以直接发老板的成果

当所有子任务完成后,MCP不会交付一堆零散数据,而是通过“结果整合智能体”生成最终成果:

- 结构化数据:财务指标表格、行业对比图。

- 自然语言总结:简明扼要的投资建议,标注关键风险点。

- 溯源信息:每个数据点的来源链接、分析逻辑,方便用户复核。

更智能的是,MCP还能根据用户偏好自动调整格式:如果用户习惯看PPT,就生成幻灯片;如果喜欢邮件简报,就自动生成邮件模板。

核心价值:用户无需在多个工具间切换,直接拿到“可交付成果”,这才是真正的“生产力提升”。

六、总结:MCP为何是下一代AI协作的“基础设施”?

从意图识别到任务执行,从Agent分工到结果整合,MCP流程实现了真正意义上的“AI团队作战”。其核心价值在于:

- 标准化协作:让不同AI工具像“乐高积木”一样即插即用,降低开发成本。

- 动态适应性:智能体团队可随任务复杂度弹性扩展,小任务不浪费资源,大任务不卡顿。

- 安全与透明:工具调用权限控制、数据溯源,让企业敢用、放心用。

未来展望:

- 在金融领域,分析师只需说“分析某股票”,MCP智能体自动整合财报、舆情、交易数据,生成投资报告。

- 在制造业,质检AI通过MCP调用摄像头、传感器数据,实时预警设备故障。

- 在医疗行业,诊断智能体结合病历、文献库、基因数据,提供个性化治疗方案。

可以说,MCP不止是一个协议,更是让AI从“单打独斗”走向“团队协作”的转折点。未来,每一家数据驱动型企业,都将需要自己的“MCP+Multi-Agent系统”,作为“数字员工”的底层协作机制。

最后的话:

技术不应是“高深莫测的魔法”,而应是“人人可用的工具”。希望通过这篇文章,你能真正理解MCP的价值——它让AI不再是“炫技玩具”,而是真正解决复杂问题的“智能助手”。如果你对MCP有疑问、想分享实践案例,或者发现了本文的不足,欢迎在评论区留言!让我们共同推动AI技术的落地与应用!

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)