代码评审(Code Review)的终极指南:自动化×人工×度量

代码审查终极指南:90%线上故障可提前拦截 根据电商平台数据,82%的P0故障源于未审查的"低级错误"。

为什么 90% 的线上故障本可以在 Review 阶段被拦截

根据国内某头部电商 2024 年复盘报告,82% 的 P0 故障源于合入主分支前未被发现的“低级错误”。

代码评审(Code Review)的价值不仅是抓 Bug,更是:

- 质量闸门:缺陷、债务、规范一次性卡死。

- 知识流动:把个人经验沉淀为团队共识。

- 信任加速器:公开透明的讨论减少“祖传代码只有张三敢改”的风险。

这篇文章将从理论及实践两部分为你带来代码评审(Code Review)的终极指南。

为什么代码审查非做不可?

很多团队觉得 “先把功能写完再说”,但跳过代码审查,往往会为后续埋雷:上线后突然崩溃的 bugs、没人看得懂的 “祖传代码”、越堆越多的技术债……

代码审查的核心价值,远不止 “找错”:

- 提前止损:在代码合并到主分支前发现问题,修复成本比上线后低 10 倍以上;

- 统一风格:确保团队代码符合规范,新人接手不头疼;

- 知识共享: senior 带 junior,避免 “核心代码只有一个人懂” 的风险;

- 团队协作: “好程序员写的代码,人能看懂”,审查过程本身就是团队对齐认知的过程。

开始审查前,先想清楚这 5 个问题

不少开发者刚开始做审查时,总觉得 “不知道该看啥”。其实,先明确这几个核心问题,方向就清晰了:

- 如何在审查中揪出潜在的安全漏洞?

- 什么样的反馈才算 “有用”,而不是 “挑刺”?

- 该优先关注代码风格,还是功能实现?

- 自动化工具能帮上什么忙,哪些必须人工看?

- 敏捷团队里, peer review(同行审查)该怎么融入迭代节奏?

自动化工具:搞定 “体力活”,解放人工

重复检查格式错误、低级 bugs…… 这些事儿交给工具就好。

比如 SonarQube 这类静态分析工具,能自动扫描每次代码提交,帮你揪出这些问题:

- 可能导致崩溃的 bugs(比如空指针异常);

- 暗示设计问题的 “代码坏味道”(比如过长的函数);

- 影响性能或安全的高危问题(比如 SQL 注入风险);

- 必须修复才能上线的阻塞性问题;

- 代码行数(LOC)、复杂度等指标(帮你控制代码规模);

- 语言特定规范(比如 JavaScript 的 ESLint 规则)。

正如一位开发者在掘金上分享的:“自动化搞定那些简单错误,审查者才能专注于架构和逻辑。”

人工审查:不可替代的 “深度洞察”

工具再强,也替代不了人的经验。资深开发者和架构师能从更高维度把关:

| 关注点 | 示例 | Reviewer 话术模板 |

|---|---|---|

| 架构漂移 | 偷偷引入新的依赖方向 | “第 42 行 import 了订单域的包,会打破我们‘用户域不依赖订单’的架构约束,建议通过 RPC 调用。” |

| 业务对齐 | 与 PRD 不符 | “PRD 要求‘过期自动退款’,当前代码仅打印日志,是否遗漏定时任务?” |

| 可读性 | 变量命名模糊 | “变量 data 改为 userCouponList 可以减少理解成本。” |

而且,人工反馈能转化为具体的迭代任务(比如 “重构这个模块”“补充测试用例”),放进团队的迭代待办列表,让改进有迹可循。

让代码审查融入日常,而不是成为负担

优秀的团队会把审查变成开发流程的一部分,而不是额外任务:

- 每个 PR 必须先过自动化扫描,再经人工审查才能合并;

- 审查意见同步到 Jira / 飞书项目里,跟迭代任务绑定;

- 每天固定留 30 分钟做审查(比如下午 3 点后),不占用核心开发时间;

- PR 别写太长,控制在 400 行以内(太长了没人有耐心细看)。

Code Review Checklist:11 条硬指标 + 工具映射

| 维度 | 必问问题 | 推荐工具/命令 | 质量红线 |

|---|---|---|---|

| 功能 | 代码是否实现了需求?边缘场景有没有覆盖? | 自测视频 + 单测 | 单测覆盖率≥80% |

| 可读性 | 新人 5 分钟能看懂?变量名是不是 “见名知意”?逻辑有没有绕弯子? | IDEA P3C 插件 | 复杂度≤10 |

| 安全 | 注入/越权/明文?有没有硬编码的密码?输入验证是否到位? | Semgrep / 悬镜 | 高危漏洞=0 |

| 性能 | 循环查库?N+1? 有没有重复计算?大循环里有没有耗时操作? | Arthas 火焰图 | RT>500 ms 需备注 |

| 可维护 | 是否违背 SOLID?代码是不是模块化的?想加个功能会不会牵一发动全身? | Sonar 规则 | 重复块>3 必须重构 |

| 风格 | 换行/命名统一?是否符合团队的编码规范(比如 Python 的 PEP8、Java 的 Google 风格)? | Spotless | 不通过无法编译 |

| 测试 | 边界值/异常值?单元测试、集成测试够不够?有没有测异常情况? | JUnit5+Mockito | 新代码必须覆盖 |

| 文档 | API/复杂算法说明?复杂逻辑有没有注释?公共接口文档写清楚了吗? | Swagger+Knife4j | 缺失打回 |

| Bug 搜索 | 肉眼扫逻辑漏洞,自动化工具可能漏检的逻辑错误(比如边界条件判断错)? | Reviewer 双人交叉 | 无争议后合并 |

| Code Smell | 长方法/大类,比如重复代码、过大的函数、不必要的全局变量? | Sonar | 方法>50 行告警 |

| 合规 | 开源许可证冲突 | Fossology | 不合规禁止上线 |

自动化:让 CI 先跑“脏活累活”

最小可用 CI 模板(GitHub Actions → Gitee 同理)

.github/workflows/review.yml

name: Auto-Review

on:

pull_request:

types: [opened, synchronize]

jobs:

static-scan:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- name: P3C 扫描

run: |

wget -q https://p3c.alibaba.com/release/p3c-cli.tar.gz

tar -xzf p3c-cli.tar.gz && ./p3c -d src/

- name: SonarCloud 扫描

uses: sonarsource/sonarcloud-github-action@master

env:

SONAR_TOKEN: ${{ secrets.SONAR_TOKEN }}

- name: 质量阈判定

run: |

curl -u ${{ secrets.SONAR_TOKEN }}: \

"https://sonarcloud.io/api/qualitygates/project_status?projectKey=myproj" \

| jq -r '.projectStatus.status' | grep -q OK

质量阈示例(Sonar Quality Gate)

- 新代码覆盖率 < 80% → 阻断

- Bug 数 > 0 → 阻断

- 重复度 > 3% → 告警

四种评审方式 + 国内真实案例

| 方式 | 适用场景 | 国内案例 | 落地 Tips |

|---|---|---|---|

| Over-the-Shoulder | 紧急热修、同地办公 | 腾讯小窗口文化 | 录屏发给异地同事补签字 |

| 邮件/IM Patch | 异地、时差团队 | 飞书群贴 diff | 设置“只读评论”,防串改 |

| PR + 工具 | 日常需求 | 美团 GitLab MR | PR 模板 + <400 行自动提醒 |

| Pair Programming | 复杂重构 | 阿里双十一备战 | 90 min 轮换,防止疲劳 |

把评审嵌进日常:完整操作手册

PR 模板(放置 .gitlab/merge_request_templates/default.md)

### 变更范围

- [ ] 功能新增 / [ ] Bug 修复 / [ ] 重构

### 自测清单

- [ ] `mvn test` 通过

- [ ] 增量覆盖率 ≥ 80 %(Jacoco 报告附后)

- [ ] 回滚方案:wiki/rollback/xxx.md

### Review 关注点

1. 性能:第 78 行 SQL 是否走索引?

2. 安全:新增接口是否加 `@PreAuthorize`?

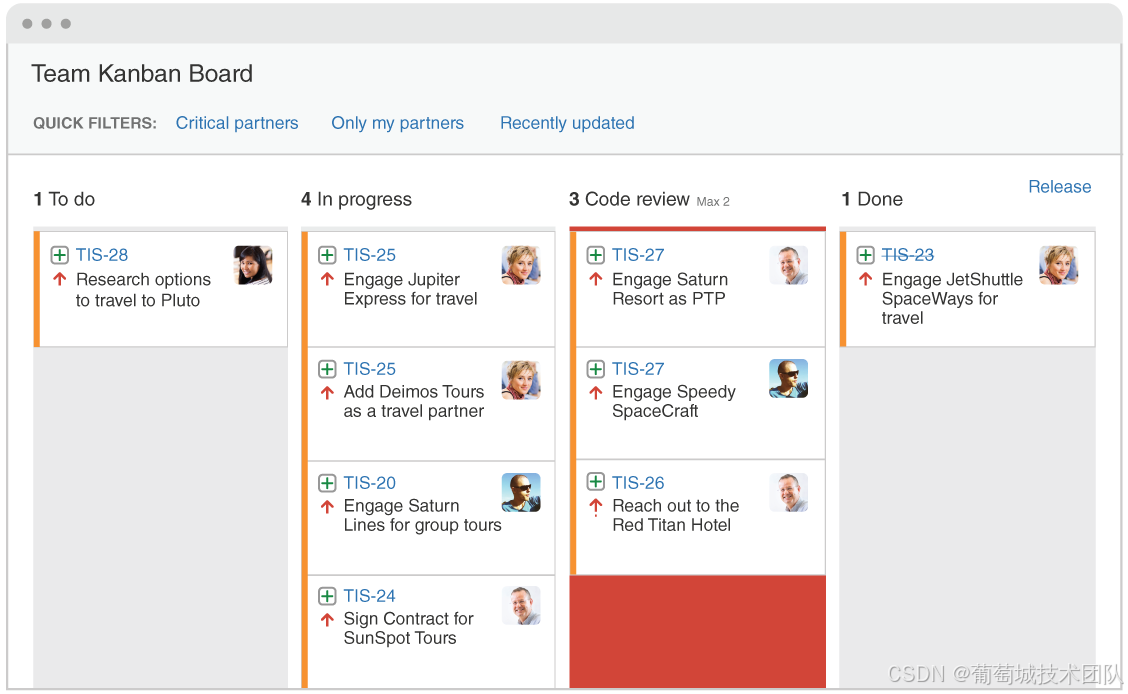

评审看板

用 Jira「Code Review」状态列:

- 卡片上限 WIP = 5,防止评审排队

- 超时 24 h 未审自动 @Tech Lead

度量与激励:让 Review 持续变好

| 指标 | 计算公式 | 红线 | 工具 |

|---|---|---|---|

| 千行缺陷率 | 发布后 7 日内线上 Bug / 千行 | > 0.3 启动复盘 | Jira + Git |

| 评审时长 | PR 打开到第一次人工评论间隔 | > 4 h 触发告警 | GitLab webhook |

| 意见采纳率 | 被接受的评论 / 总评论 | < 60% 需培训 | 飞书多维表 |

| 积分激励 | 有效评论 * 权重 | 月度 Top3 奖励 | 内部论坛排行榜 |

遗留系统渐进式改造

老代码无单测、PR 动辄 2k 行怎么办?

- 增量覆盖率:只要求“本次改动”覆盖 80%。

- 分层评审:

- L0 工具 5 min

- L1 同组 Reviewer 30 min

- L2 架构师周会抽样 10%

- Mock 补洞:用 Mockito-inline + PowerMock 给 static 方法打桩,不求完美,但求可测。

30 秒速记(可贴显示器)

- 机器:P3C/Sonar 抓 Bug + 风格

- 人:业务、架构、可读性

- 流程:小 PR → 工具先跑 → Checklist → Jira 任务

- 度量:缺陷率、时长、采纳率全部可视化

- 文化:对代码不对人,Review 积分换书,知识共享闭环

最后:5 个高频问题解答

Q:一个 PR 写多少行代码合适?

A:建议 400 行以内。太长容易漏检,拆成小 PR 反而更快合并。

Q:一次审查多久合适?

A:别超过 60 分钟。疲劳会导致注意力下降,分多次短时间审查效果更好。

Q:初级开发者能参与审查吗?

A:太能了!新人往往能发现 “习以为常” 的问题,还能通过审查快速学习规范。

Q:紧急修复可以跳过审查吗?

A:尽量别。哪怕找同事花 5 分钟快速过一遍,也比上线后出问题强。

Q:审查时怎么避免吵架?

A:对事不对人。比如不说 “你这代码写得太乱”,而是 “这里如果按团队规范拆分函数,后续维护会更方便”。

代码审查的本质,不是 “检查”,而是 “共同 ownership”—— 团队一起对代码质量负责。用好自动化工具减轻负担,再用人工经验把控深度,你的团队也能写出既可靠又好维护的代码。

| Code Review 不是挑刺,而是共同拥有代码。 —— 祝你今晚的 PR 全部一次过审,晚安。 |

|---|

更多推荐

已为社区贡献470条内容

已为社区贡献470条内容

所有评论(0)